有楽町から東京方面へ向かう、ガード下に歴史あり!

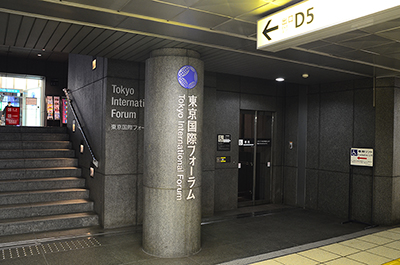

JR有楽町駅の国際フォーラム口を出ると右手にドーンと国際フォーラムの“先端”がこちらに向いて建っている。その右手に東京方面へ向かう1本道がある。ちょうどJR線のガード下に飲食店が軒を連ねる通りである。

距離にして200mほどのこのエリアは、かつて東京都庁の西側庁舎が建っていた場所であり、厳密に言えばガード下に沿った飲食店が並んでいたところは都庁の駐車場だった場所だったりする。

この界隈が飲み屋となった頃からお店を続けているという白髪の板前さんに話を聞いてみた。

「1991年に新宿の新都庁に移るまでは、ここは丸の内庁舎だったんですよ。この界隈は都庁移転後にできた飲み屋街だから、そんなに古くはないですよ。といっても、もう20年以上にもなるんですね(笑)」

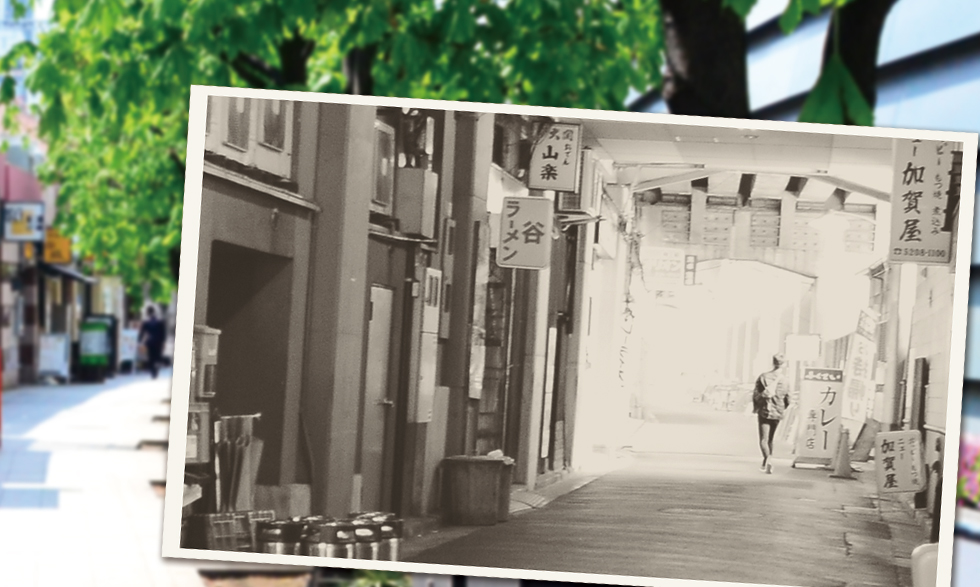

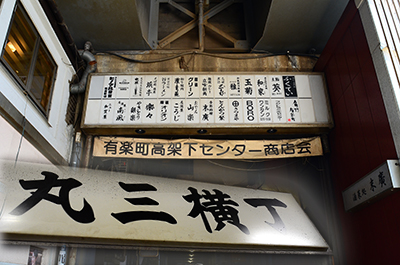

約20軒ほどの飲食店が並ぶ、この通りは、なんという名前なのだろう。地図には乗っていないが……。

「なんたらストリートなんてシャレた名前なんて、ないない(笑)。う〜ん、強いて言うならフォーラム裏だね、ハッハッハ」

今と昔の狭間を歩くたった200mの飲食店巡り

平日の夜ともなると、仕事を終えたサラリーマンで賑わいを見せる、“フォーラム裏”ストリートを休日の昼間に歩いてみた。

街路樹が整然と並ぶが、ガード下のお店は和食、洋食、居酒屋にバーと様々。微妙なカーブを描きながら歩道を進むと、途中にはJRの歴史ある高架下の堅牢なレンガの肌がむき出しになっている部分もある。

この高架下は1907年(明治40年)の完成であるから、すでに100年以上が経過している。

文化遺産的なれんが造りの“フォーラム裏”ストリートは、意外なほど写真映えがした。すぐ後ろを振り返れば、国際フォーラムの近代建築が見える。

今と昔の狭間を歩き、夕暮れを迎える頃にどこかの店で冷えたビールを飲むなんて、気楽でいい。

有楽町today編集部が有楽町についての情報を発信します。